Lal Bahadur Shastri भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे। उन्होंने 1964 से 1966 तक सेवा की। 2 अक्टूबर, 1904 को मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में जन्मे शास्त्री ने भारत की राजनीति और देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नाम |

लाल बहादुर शास्त्री |

पिता का नाम |

शारदा प्रसाद श्रीवास्तव |

मां का नाम |

राम दुलारी देवी |

जन्म की तारीख |

2 अक्टूबर, 1904 |

जन्म स्थान |

मुगलसराय(अब पंडित दीन दयाल उपाध्याय) |

उपनाम |

नन्हे |

राष्ट्रीयता |

भारतीय |

जीवनसाथी |

ललिता शास्त्री |

बच्चे |

6 (चार पुत्र – हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक)

(दो पुत्रियाँ – कुसुम व सुमन ) |

पेशा |

राजनीतिज्ञ, स्वतन्त्रता सेनानी |

राजनीतिक दल |

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

पद का नाम |

भारत के दूसरे प्रधान मंत्री तीसरे विदेश मंत्री छठे गृह मंत्री तीसरे रेल मंत्री |

मौत |

11 जनवरी 1966 |

स्मारकों |

विजय घाट |

पुरस्कार |

भारत रत्न (1966) |

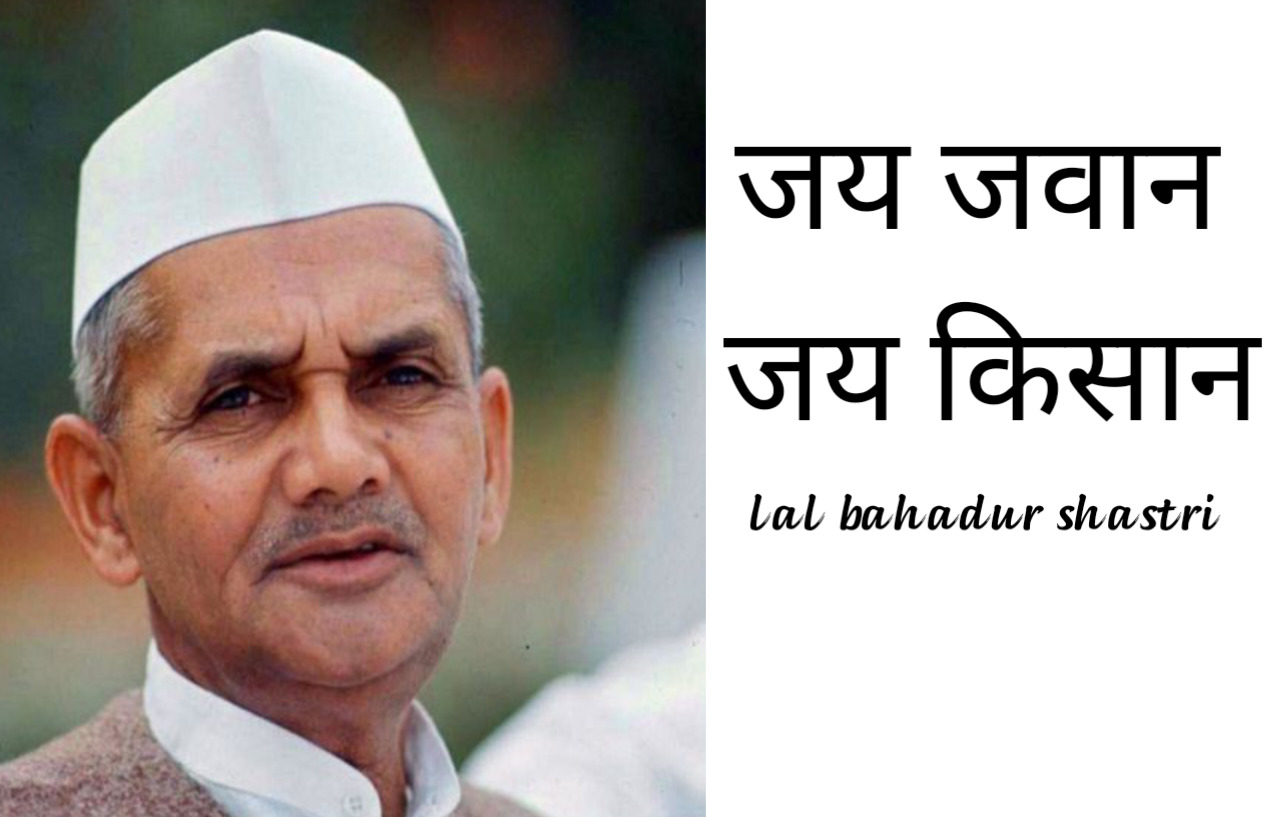

लाल बहादुर शास्त्री भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद के पुनर्निर्माण की अवधि के दौरान एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार थे और बाद में भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे। शास्त्री शायद 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने नेतृत्व के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जहां उन्होंने भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाने और इसके महत्व पर जोर देने के लिए “जय जवान जय किसान” (सैनिक की जय, किसान की जय) का नारा दिया था। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता.

दुर्भाग्य से, प्रधान मंत्री के रूप में Lal Bahadur Shastri का कार्यकाल 11 जनवरी, 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में उनकी असामयिक मृत्यु के कारण छोटा हो गया, जहां वह युद्ध से उत्पन्न संघर्षों को हल करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे।

Lal Bahadur Shastri का जीवन और करियर सादगी, अखंडता और राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से चिह्नित था। उनके बारे में कुछ और मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:

Lal Bahadur Shastri का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 को ब्रिटिश भारत के मुगलसराय में एक साधारण परिवार में हुआ था।

उनका दिया गया नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, लेकिन बाद में उन्होंने “शास्त्री” की उपाधि अपनाई, जिसका संस्कृत में अर्थ “विद्वान” होता है, जो शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राजनीतिक कैरियर:

शास्त्री ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भीतर राजनीतिक स्तर पर उभरे।

शास्त्री ने स्वतंत्र भारत में रेल मंत्री और गृह मंत्री सहित विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भीतर राजनीतिक स्तर पर एक और भी नेता थे जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था

संकट के दौरान नेतृत्व:

Lal Bahadur Shastri 1964 में जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधान मंत्री बने।

उनके कार्यकाल में तात्कालिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें भोजन की कमी और 1962 के भारत-चीन युद्ध के परिणाम शामिल थे।

1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध:

शास्त्री के नेतृत्व के निर्णायक क्षणों में से एक 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध था।

चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने संघर्ष के दौरान दृढ़ संकल्प और रणनीतिक कौशल के साथ भारत का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप ताशकंद समझौता हुआ।

ताशकंद समझौता:

पाकिस्तान के साथ संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान लाने के शास्त्री के प्रयासों के कारण जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ।

दुर्भाग्य से, समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रहस्यमय परिस्थितियों में ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई।

परंपरा:

Lal Bahadur Shastri की विरासत को उनकी सादगी, ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है।

दिल्ली में शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल लीडरशिप और मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनके सम्मान में नामित संस्थानों में से हैं।

कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा:

Lal Bahadur Shastri ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका प्रसिद्ध नारा “जय जवान जय किसान” देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को पहचानते हुए सैनिकों और किसानों दोनों का सम्मान करने का आह्वान था।

हरित क्रांति:

Lal Bahadur Shastriकी सरकार ने हरित क्रांति शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कृषि सुधारों की एक श्रृंखला जिसका उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के माध्यम से खाद्य उत्पादन बढ़ाना था।

सार्वजनिक समर्थन और व्यक्तिगत बलिदान:

Lal Bahadur Shastri अपनी व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और सादगी के लिए जाने जाते थे। प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने राष्ट्र से मितव्ययिता उपायों को अपनाने का आग्रह किया और 1965 के युद्ध के दौरान सैन्य प्रयासों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष में स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित किया।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका:

Lal Bahadur Shastri गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक थे, जो शीत युद्ध के दौरान किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ गठबंधन नहीं करने वाले देशों का एक समूह था। उन्होंने गुटनिरपेक्षता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को जारी रखा, एक ऐसी नीति जिसका शुरुआत में भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया था।

मरणोपरांत मान्यता:

शास्त्री को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए मरणोपरांत कई सम्मान और पुरस्कार मिले। 1966 में, उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

1968 में स्थापित शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट, भारत और कनाडा में विद्वतापूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है और इसका नाम उनके सम्मान में रखा गया है।

निजी खासियतें:

लाल बहादुर शास्त्री अपनी विनम्रता, सादगी और सुलभता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर नेतृत्व किया और उनके व्यक्तिगत गुणों ने उन्हें आम लोगों का प्रिय बना दिया।

किताबें और फ़िल्में:

लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कई किताबें और फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें उनके जीवन, नेतृत्व और राष्ट्र के लिए योगदान पर प्रकाश डाला गया है। ये कार्य उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और भारत की नियति को आकार देने में उनकी भूमिका का पता लगाते हैं।

लाल बहादुर शास्त्री की विरासत नेताओं और नागरिकों को प्रेरित करती रहती है

2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती (जन्मदिन) राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करने के दिन के रूप में मनाई जाती है।

लाल बहादुर शास्त्री की कैरियर:

शादी

16 मई 1928 को उनका विवाह मिर्ज़ापुर की ललिता देवी से हुआ और उन्होंने विवाह उपहार के रूप में एक चरखा और कुछ गज खादी ली।

असहयोग आंदोलन

दस साल की उम्र तक वह अपने दादा के घर पर रहे और छठी कक्षा पास की। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा वाराणसी से पूरी की है। वह 1921 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे जब वह केवल सत्रह वर्ष के थे। यहां तक कि उस आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहे। अपनी मां और रिश्तेदारों की ऐसा न करने की सलाह के बाद भी उन्होंने उस आंदोलन में हिस्सा लिया.

जन समाज के सेवक

अपनी रिहाई के बाद वह काशी विद्या पीठ में शामिल हो गए और दर्शनशास्त्र का अध्ययन पूरा किया। उन्होंने 1926 में शास्त्री की डिग्री प्राप्त की और काशी विद्या पीठ छोड़ने के बाद वे 1921 में लाला लाजपत राय द्वारा शुरू की गई “द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी” में शामिल हो गए। “द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी” का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना था। देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में.

सविनय अवज्ञा आंदोलन

1930 में गांधी जी के आह्वान पर वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गये। लोगों को सरकार को भूमि लाभ और करों का भुगतान करने का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उस आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उन्हें ढाई साल के लिए जेल जाना पड़ा. जेल में वह पश्चिमी दार्शनिकों, क्रांतिकारियों के साथ-साथ समाज सुधारकों के सभी कार्यों से परिचित हो गए।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद आजादी की मांग के लिए कांग्रेस द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। उस व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान उन्हें एक वर्ष के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। 8 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उन्हें फिर गांधी जी का बुलावा आया। उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया और लंबे समय तक गिरफ्तार रहे। उन्होंने पंडित गोविंद वल्लभ पंत से मुलाकात की और 1946 के प्रांतीय चुनावों के दौरान उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें अच्छी टिप्पणियाँ मिलीं। उन्हें पंडित गोविंद वल्लभ पंत (जब पंडित गोविंद वल्लभ पंत यूपी के मुख्यमंत्री बने) के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 1947 में वह पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने।

भारत के गणतंत्र बनते ही वह कांग्रेस पार्टी के महासचिव बन गये। उन्हें 1952 में जवाहर लाल नेहरू द्वारा फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तृतीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है क्योंकि उन्होंने रेलवे के प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के बीच के बड़े अंतर को कम कर दिया था। 1956 में एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने रेलवे से इस्तीफा दे दिया।

फिर, जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो वह परिवहन और संचार मंत्री और बाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। 1961 में गोविंद वल्लभ पंत की मृत्यु के बाद वे गृह मंत्री बने। 1962 में भारत-चीन युद्ध में उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को बखूबी बनाए रखा था।

वे बाल गंगाधर तिलक का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें देर तक देखते और उनका भाषण भी सुनते थे। एक बार बाल गंगाधर तिलक वाराणसी आये और लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी से पचास मील दूर एक गाँव में थे। उन्होंने अपने मित्र से कुछ पैसे लिये और तिलक को देखने तथा उनका भाषण सुनने के लिये ट्रेन में यात्रा की। तिलक के भाषण उनके कानों में हमेशा गूंजते रहते थे और उनका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव महात्मा गांधी का था और उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया।